PENICHE13 ROSTOS

Isolamento, arbitrariedade, violência, companheirismo, protesto e educação. De tudo isto falam os homens que passaram anos, ou alguns meses, presos na Cadeia do Forte de Peniche antes do 25 de Abril de 1974. Treze antigos presos políticos, todos detidos por pertencerem ao Partido Comunista Português, recordam como foram parar à fortaleza e o que lhes ficou dessa experiência de privação da liberdade numa das prisões do Estado Novo. São histórias de tortura e de luta, de um tempo assim não tão distante.

Adelino Pereira da Silva

n. 2 de Fevereiro de 1939, Ermidas, Santiago do Cacém

Preso em Peniche entre 24 de Março de 1964 e 10 de Outubro de 1969

Adelino não o sabia na altura, mas a primeira tarefa que lhe foi atribuída, quando entrou para o Partido Comunista Português, em 1959, estava intimamente ligada com o que seria uma das maiores afrontas ao Estado Novo e ao seu governante máximo, António de Oliveira Salazar — a fuga, a 3 de Janeiro de 1960, de Álvaro Cunhal e de nove outros presos da Cadeia do Forte de Peniche.

Mandaram-no tirar a carta de condução assim que entrou na clandestinidade. Fê-lo, por intervenção do partido, “em quinze dias”, e, depois de algum tempo a montar tipografias clandestinas, no final daquele ano de 1959, chamaram-no. “O Pires Jorge diz-me: ‘Vais ter uma tarefa que é fazer trajectos, todas as alternativas, entre Lisboa e Peniche.’ Eu disse, está bem, mas queres que registe? ‘Não, sem registo. Vais temporizar a distância, vês quais as velocidades mínimas e máximas, quais as alternativas de caminhos.’ Aquilo fez-me uma certa confusão, porque ele não explicava mais nada. Só mais tarde é que vim a saber que tinha que ver com a fuga”, conta.

Adelino percorreu então todas as velhas estradas nacionais entre Peniche e Lisboa. “Direito a Torres Vedras, direito ao Bombarral, enfim… Fui temporizando, vendo caminhos, quanto tempo demorava, mesmo em alturas de chuvisco e mau tempo, porque ele dizia: ‘Mas vê tudo, quando estiver a chover, qual a velocidade, vês os caminhos, se o carro aguenta, se não aguenta.’ Ainda por cima, naquela altura estava a fazer isto com um daqueles ‘carochas’.”

Chegou formalmente ao PCP com 20 anos, mas na prática já por lá andava desde sempre. Os pais eram membros e ainda Adelino era criança quando a casa de família se tornou “ponto de apoio” para reuniões da direcção do partido clandestino. Apareciam por lá “Pires Jorge, Dias Lourenço e outros”, recorda. “Para mim eram os tios. Passei a ter muitos tios. Tios e tias. E a coisa nasce aí.”

Quando já estava na clandestinidade, Dias Lourenço comunica-lhe que vai “montar uma casa de apoio” com uma companheira, dando-lhe um conselho: “Não é para serem companheiros, mas se se entenderem…”, recorda. Entenderam-se, tiveram um filho, Alfredo, que na altura da prisão de Adelino ainda não tinha 3 anos.

Foi preso pela PIDE a 31 de Janeiro de 1963 e o primeiro auto de interrogatório tem o data do seu dia de anos: 2 de Fevereiro. Neste e em todos os que se seguiram, a parte destinada ao preso, no que seria a resposta às várias perguntas dos agentes, tem sempre a mesma expressão: “Que se recusa a responder”. Nem responde nem assina, apesar da pesada tortura a que é submetido (14 dias de tortura do sono, com uma pequena interrupção de poucas horas ao fim dos primeiros sete, e espancamentos que o levam ao hospital-prisão de Caxias) e dos dias enfiados nos curros do Aljube. Em Peniche, apesar de se encontrar em regime de observação durante quase cinco anos (o que significava um isolamento só quebrado pela hora do recreio e as refeições, alturas em que estava proibido de falar com os outros presos), assumiu responsabilidades, desde o início, na troca de mensagens — essenciais à denúncia do que ali se passava e à organização da resistência interna. Casou-se por correspondência com a companheira, Alice Capela, presa em Caxias em 1966, e só a partir daí se puderam corresponder. Para o filho, desenhava postais que a Censura fazia questão de visar.

Diz que nunca esteve sozinho. “Costumo dizer, mesmo preso nunca estou só, porque sei que ao meu lado está gente. Sei que lá fora está gente a combater e que a luta não parou.”

Álvaro Monteiro

n. 4 de Setembro de 1942, Lisboa

Preso em Peniche entre 25 de Fevereiro de 1972 e 11 de Julho de 1972

Álvaro foi preso pela PIDE a 21 de Dezembro de 1967. Tinha organizado, pouco mais de um mês antes, “uma sessão de música, cantares e declamações de poesia, sem prévia autorização”. Foi a sua primeira prisão.

Era presidente da direcção do Cineclube do Barreiro e foi um dos responsáveis pela organização de um sarau cultural que levou ao pavilhão do Luso–Futebol Clube José Afonso, Rui Pato, Odete Santos, Carlos Paredes, Fernando Alvim, Teresa Paula Brito, Adriano Correia de Oliveira e Mário Barroso (estes últimos sem terem actuado).

Ao regime incomodou aquele pavilhão cheio de jovens oriundos de Lisboa que, insistentemente, pediam a José Afonso que cantasse Os Vampiros — o que o cantor haveria de fazer, acompanhado pelo público, bisando a música que marcou o fim do espectáculo.

Álvaro, membro do PCP há mais de quatro anos, foi chamado à GNR. Apresentou-se voluntariamente, pensando que estaria em causa o pagamento de taxas que ainda não tinham sido saldadas, relativas ao espectáculo de 11 de Novembro. Só que o guarda fechou-o numa sala, dizendo que a ordem vinha, afinal, da PIDE. “Pensei: já estou tramado. Não tinha almoçado. A minha mãe tinha posto o almoço em cima da mesa e eu disse ‘eu venho comer, vou só ali à GNR e volto já, que eles são uns chatos e tenho de estudar’.”

Torturado, acabou por só regressar à liberdade, sem qualquer acusação, a 30 de Janeiro de 1968, depois de passar pelo posto da PSP de Setúbal, pela sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, e pela prisão de Caxias, onde esteve, desde 11 de Janeiro, em regime de isolamento contínuo.

Voltou a ser preso a 3 de Maio de 1970, depois de ter sido um dos candidatos da Comissão Democrática Eleitoral (CDE) às eleições para a Assembleia Nacional do ano anterior. Dois dias antes tinha participado no 1.º de Maio, numa manifestação que, segundo um informador da PIDE, juntou “cerca de cinco mil pessoas” entre o Barreiro e a Moita. A GNR disparou rajadas de metralhadora para o ar, os manifestantes atiraram pedras. Álvaro Monteiro e sete outros, todos anteriores candidatos da CDE, foram detidos e levados para o Porto, antes de serem transferidos para Caxias a 1 de Junho.

Numa carta apreendida pela polícia política, sobre este período referia: “Na PIDE fui submetido à tortura do sono e estátua por um período total de 150 horas, sendo 50 consecutivas no Porto e 100 consecutivas em Lisboa. Em ambas as sessões de tortura fui violentamente agredido e perdi a consciência, tendo tido visões e fases de delírio”. Julgado a 21 de Dezembro de 1970 por desenvolver “actividades delituosas contrárias à segurança do Estado”, foi absolvido. “E agora a última” — diz sobre as suas detenções — ,“aquela que me levou a Peniche. Esta foi no dia 30 de Junho de 1971.” Vítima da denúncia, como centenas de outros, por parte do dirigente do PCP Augusto Lindolfo, Álvaro Monteiro não consegue iludir mais a PIDE sobre a ligação que esta sempre tinha procurado àquele partido. Condenado, em 24 de Janeiro de 1972, a 20 meses de prisão, é transferido cerca de um mês depois para Peniche, segundo ele, como represália pela participação num levantamento de rancho em Caxias.

Sobre o forte diz que era “uma cadeia terrível, tétrica”. Mas acredita que as condições melhoraram com a chegada de um grupo de presos em que ele se incluía, que não tinham sobre as suas cabeças o peso de anos de encarceramento nem as medidas de segurança que podiam deixá-los ali indefinidamente.

Foi libertado a 11 de Julho desse ano.

António Borges Coelho

n. 7 de Outubro de 1928, Murça

Preso em Peniche entre 1 de Outubro de 1957 e 21 de Maio de 1962

A 3 de Janeiro de 1960, António não fugiu da Cadeia do Forte de Peniche. Podia tê-lo feito, tal como os outros dez detidos que se encontravam no mesmo piso. Escolheu ficar. “Não queria continuar a minha vida de funcionário do partido e queria de facto seguir uma via de investigação e de escrita, que foi a minha vida”, diz. Garante que “nunca” se arrependeu desta decisão, mas não esconde as suas consequências. “Marcou-me muito, pessoal e externamente. Considero que a fuga foi um dos grandes momentos da história do passado e solidarizei-me com ela, vibrei com ela, mas nem sempre foi compreendida a minha não participação.”

O professor e historiador que ainda em Novembro foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, depois de ter sido distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa, refere-se a marcas mais duradouras, entre os que o conheciam.

A fuga de Álvaro Cunhal e nove companheiros durante a noite trouxe consequências brutais. António foi transferido para Lisboa, a PIDE submeteu-o à tortura da estátua e enviou-o para o Aljube, onde ficaria seis meses encerrado num dos curros, sem acesso a qualquer contacto. “Era a represália pura e simples. O Salazar ficou doido. Foi um acontecimento político de alta importância. Era a cadeia de mais alta segurança e era uma direcção do Partido Comunista que era posta em liberdade”, diz.

António Borges Coelho nasceu em Murça em 1928. Antes de rumar a Lisboa envolveu-se na criação de uma biblioteca popular (e ilegal), cuja descoberta acabaria por pôr a PIDE no seu encalço. Na altura, o jovem que quisera ser padre franciscano já se mudara para Lisboa. A polícia política demorou a localizá-lo. Quando lhe manda uma convocatória para a Junta Autónoma das Estradas, onde trabalhava depois de abandonar a universidade, para que comparecesse na directoria da PIDE a 18 de Julho de 1953, a fim de ser ouvido, Borges Coelho, que já integrava o MUD Juvenil, desaparece. “Estive dois anos sem casa própria, sem salário, vivia daquilo que a organização conseguia. Dormi em muitas casas em Lisboa, e ao cabo de dois anos fui convidado para funcionário do Partido Comunista e lá estive meio ano.” Passado esse período, a 3 de Janeiro de 1956, quando “ia começar a almoçar”, duas brigadas da PIDE entraram na casa em que se encontrava. Foi detido “por actividades subversivas”. Na altura, era responsável por “controlar a juventude” no PCP.

Foi julgado no Porto, no âmbito do processo do MUD Juvenil, mas antes passou cinco meses no Aljube, foi submetido a tortura e na apresentação que fez aos juízes descreveu: “Ali decorreram cinco meses da minha vida, dos quais mais a mais sem me permitirem a visita da minha família e durante quatro a entrada de livros. Perdi sete quilos, devido à obscuridade em que vivia estraguei a minha vista e estive à beira da loucura”.

Condenado a dois anos e nove meses de prisão maior, foi enviado para Peniche a 1 de Outubro de 1957, de onde só saiu, em liberdade condicional, a 21 de Maio de 1962, já depois de cumprir medidas de segurança.

Na cadeia, casou-se com a namorada a quem escrevia poemas, Isaura Silva. A cerimónia, com direito à presença dos pais, padrinhos e um pequeno lanche, realizou-se a 4 de Janeiro de 1959 e foi noticiada no jornal República. Isaura, que estivera também presa e fora brutalmente torturada, só a partir desta data pôde começar a visitar o companheiro. Confessa ter tido “grandes momentos de depressão dentro da fortaleza”.

Clemente Alves

n. 17 de Fevereiro de 1952, Magueija, Lamego

Preso em Peniche entre 10 de Janeiro de 1973 e 7 de Setembro de 1973

Quando, a 2 de Maio de 2017, o vereador da CDU na Câmara de Cascais foi detido pela PSP, numa acção de protesto contra a construção de um parque de estacionamento em São João do Estoril, houve uma coisa que lhe passou pela cabeça e que os que não o conhecem não poderiam desconfiar: o outro momento em que tinha sido detido, acusado de praticar “actividades contra a segurança do Estado”. Dessa vez fora a PIDE a detê-lo, eram cerca das 8h e Clemente estava a trabalhar no Casino Estoril-Sol. Foi no dia 21 de Julho de 1972. A 10 de Janeiro de 1973 era transferido para a Cadeia do Forte de Peniche.

Clemente Alves tinha 20 anos. Desde os 18 que era membro do Partido Comunista Português. Diz que, inadvertidamente, foi ele quem esteve na origem da sua prisão e de outros companheiros, co-arguidos no mesmo processo. “Quem deu origem às prisões foi um ex-colega meu do Casino do Estoril, que eu tinha recrutado para o Partido, um homem muito mais velho e que era informador da PIDE, e eu não sabia”, conta.

O jovem foi o último do grupo a ser detido e a data escolhida, tem a certeza, não foi inocente. Enviado para o reduto sul de Caxias, onde a PIDE se instalara para proceder aos “interrogatórios”, foi torturado e confrontado com tudo o que os agentes já conheciam da sua actividade. “Foi muito doloroso porque fui preso na véspera do meu casamento, numa sexta-feira. Foi inesperado e apanhou-me de surpresa. E eu estava apaixonadíssimo, ia casar apaixonadíssimo e fui privado da festa que tinha preparado para o dia seguinte.” Essa fragilidade foi explorada pelos agentes, que lhe pediam que falasse, prometendo-lhe que se dissesse o que pretendiam “podia ser solto imediatamente”, ainda a tempo de se casar.

Julgado em Novembro de 1972 foi condenado a 14 meses de prisão por, segundo o resumo da acusação delineado pela PIDE e que o incluía a ele e a outros arguidos, militar “voluntária e conscientemente no denominado ‘partido comunista português, o qual visa alterar a forma do Governo da Nação por meios violentos e, consequentemente, inconstitucionais”. Entre as “actividades ilegais” identificadas pelos agentes, descrevia-se: “controlaram diversas ‘células de empresa’, efectuaram reuniões partidárias, mantiveram encontros conspirativos, distribuíram ‘imprensa’, recolheram ‘fundos’, aliciaram novos elementos para os ‘quadros’ do ‘partido’, procederam à feitura de panfletos e tarjetas de natureza subversiva e de inscrições de frases da mesma índole em diversas zonas de Olivais, Braço da Prata e Sacavém.”

Enviado para Caxias após a condenação, só em Janeiro seguiria para Peniche, já depois de ele próprio, a 27 de Dezembro, ter escrito uma carta ao director-geral de Segurança pedindo: “Dado que esta cadeia não é uma cadeia de cumprimento de pena, e ainda por não apresentar o mínimo de condições exigíveis que permita ao preso, na sua qualidade de ser humano, o necessário equilíbrio físico e psíquico, sou deste modo a solicitar a V. Ex.ª para mandar proceder ao meu envio para a Cadeia de Peniche, onde sei que as condições são mais de molde à vivência diária de um ser humano.” Clemente Alves explica esta vontade, repetida por outros ex-presos ouvidos pelo PÚBLICO, com o facto de em Peniche se encontrarem os grandes nomes de peso do PCP. “A expectativa que eu trazia é que aqui ia estar com os meus camaradas mais velhos, que me podiam ensinar coisas, e assim foi.” Por isso, apesar de recordar as condições da cadeia como “muito duras”, refere-se ao tempo que ali passou como sendo também “uma experiência espantosa”.

Foi libertado a 21 de Setembro de 1973, do hospital-prisão de Caxias, para onde tinha sido transferido 14 dias antes.

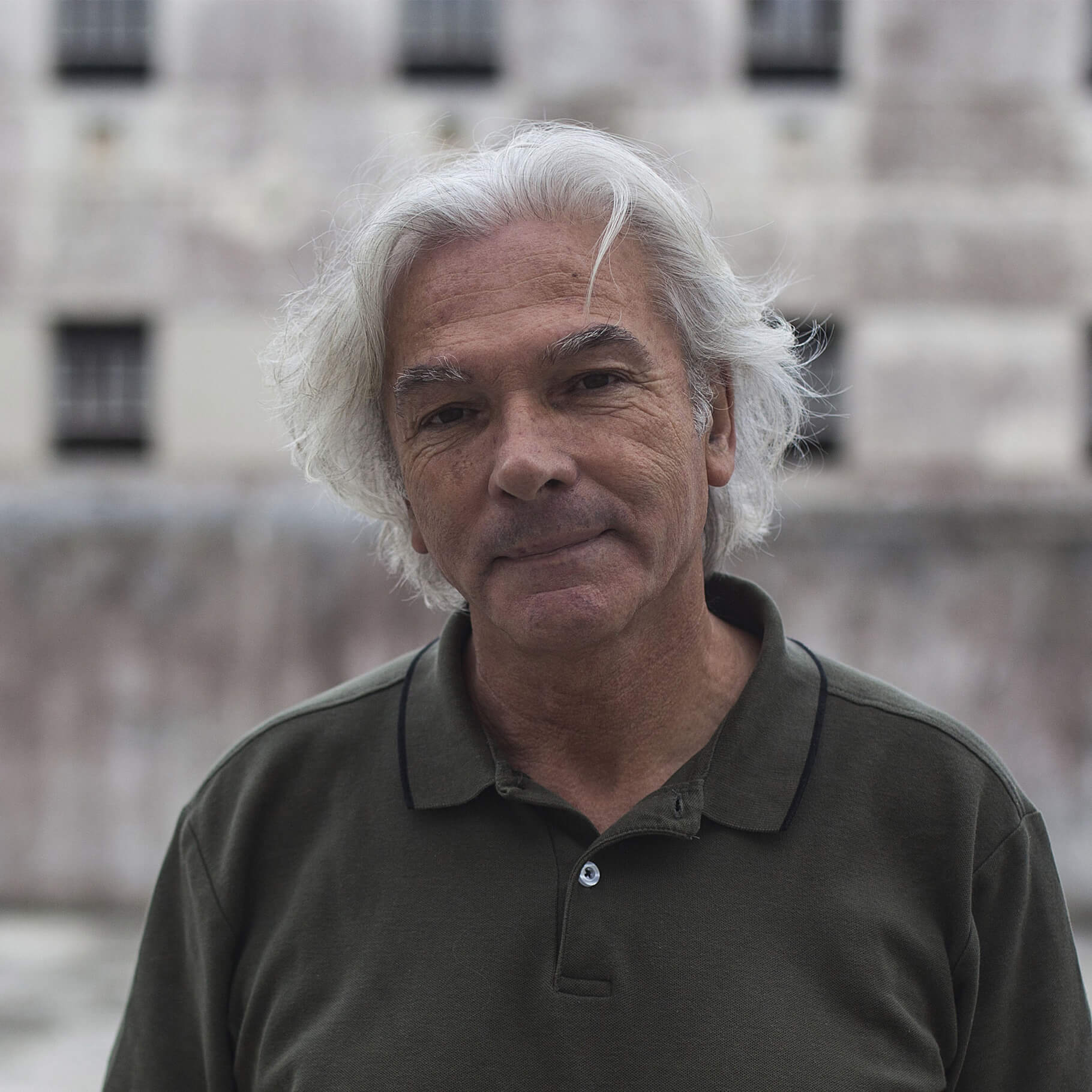

Daniel Cabrita

n. 14 de Junho de 1938, Barreiro

Preso em Peniche entre 26 de Fevereiro de 1972 e 30 de Junho de 1973

Estava de férias em Sesimbra quando foi preso pela PIDE, a 30 de Junho de 1971. Era a segunda vez que a polícia política o detinha, depois de uma breve passagem por Caxias, de cerca de 30 horas, iniciada com a sua prisão, em casa, às 7h15 do 1.º de Maio de 1969. “Aconteceu a várias pessoas. Julgo que foi uma medida qualquer preventiva, relacionada com as manifestações do 1.º Maio.” Esta breve passagem pelas mãos da PIDE não lhe deixou “recordações muito desagradáveis”. O mesmo não pode dizer da segunda.

Em 1971, Cabrita era já membro do Partido Comunista Português e dirigente sindical no Sindicato Nacional dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa. E o sindicato não deixou que a prisão de Cabrita passasse despercebida.

Comunicados, manifestações e dezenas de postais de solidariedade enviados para a PIDE e para Caxias marcaram a detenção do sindicalista. Também a sua mulher, Helena Cabrita, e o advogado que o representou, Joaquim Pereira da Costa, não deixaram o regime descansar. Cartas enviadas a governantes e requerimentos aos serviços de segurança acompanharam os meses que Daniel Cabrita passou em interrogatórios violentos ou em regime de total isolamento. Numa exposição feita pelo próprio, que consta do seu ficheiro da PIDE, contava que passou “76 dias em regime de isolamento, 70 dias completamente só”. Esteve “22 dias sem dormir”, 12 dos quais apenas interrompidos por uma pausa de umas curtas horas de sono. Teve “alucinações terríveis”, sofreu a tortura da “estátua” por “tempo indeterminado” e “a dormir” chocou contra uma parede das salas de interrogatório “sangrando do nariz”. Devido à tortura da estátua “um dos sapatos rebentou, por causa do inchaço dos pés”.

O caso foi divulgado em comunicados sindicais e exposto em publicações internacionais, com manifestações fora de Portugal a pedir a sua libertação. Apesar de tudo, continuou detido. E numa carta de 29 de Novembro de 1971, interceptada pela PIDE e dirigida ao seu advogado, Daniel Cabrita escreve estar em “precárias condições físicas e psíquicas”, afirmando, por isso: “Desconheço o teor das declarações por mim subscritas.”

Condenado a dois anos de prisão maior, chega a Peniche a 26 de Fevereiro de 1972, para cumprir pena. Diz que sente ter “perdido dois anos da vida ali” e não tem dificuldade em descrever o pior momento desse período. “Foi quando faleceu a minha mulher”. Helena Cabrita suicidou-se a 2 de Agosto de 1972. A PIDE, segundo a expressão de Daniel Cabrita “socorreu-se de outro preso” para lhe dar a notícia. Foi Domingos Abrantes quem teve essa pesada função. O caso foi noticiado nos jornais, nacionais e internacionais, com a imprensa clandestina, incluindo o Avante!, a responsabilizar directamente a PIDE pela morte da mulher do sindicalista. De novo se seguiram acções de solidariedade e exigências para que Cabrita fosse libertado. Mas nem o facto de a filha de quatro anos do casal ficar, subitamente, privada do contacto de ambos os pais, demoveu a polícia política. Cabrita só seria libertado a 30 de Junho de 1973, após um episódio rocambolesco.

A PIDE tinha conhecimento que, para aquele sábado em que seria libertado, centenas de sindicalistas e amigos do detido se preparavam para o receber à porta do forte, seguindo depois para um almoço de convívio. Por isso, levou Cabrita para Caxias na noite anterior. “Pregaram-me um susto muito grande, porque pensei que ia ter as medidas de segurança, que ia continuar na prisão”, conta. Só quando foi libertado, pelas 22h30 daquele sábado, é que soube a razão para ter sido levado à pressa de Peniche para Lisboa.

Domingos Abrantes

n. 19 de Janeiro de 1936, Vila Franca de Xira

Preso em Peniche entre 10 de Fevereiro de 1960 a 27 de Março de 1961 e entre 2 de Junho de 1965 e 23 de Março de 1973

Ri-se muito, baixinho, quase como se estivesse sozinho ou a desfrutar de uma piada que só ele conhece. E fá-lo enquanto recorda os interrogatórios e as prisões que sofreu antes do 25 de Abril, por ser membro do Partido Comunista Português. “Eu, sinceramente, entro em Peniche, vejo a minha cela, até costumo brincar. Agora não está lá o boneco, mas quando estava, ‘ei, sou eu e tal’. Às vezes passo ali em Caxias e nem me lembro que está ali o forte. Isso é bom, sabe. Mas isso não significa que esqueça. Mas esse peso... Não tenho insónias sobre isso. Pronto, aconteceu.”

E o que aconteceu foram dois longos períodos de prisão. O primeiro, interrompido graças a uma fuga épica, da Cadeia da Caxias, com mais sete detidos, num carro blindado que pertencera ao próprio Presidente do Conselho, Oliveira Salazar. A fuga aconteceu a 4 de Dezembro de 1961, quando Domingos Abrantes já estava nas mãos da PIDE desde 27 de Julho de 1959. Recapturado, com a companheira, Maria da Conceição Matos, a 21 de Abril de 1965, é, de novo, torturado e enviado para a Cadeia do Forte de Peniche, ainda antes de ser julgado. Só seria libertado desta cadeia a 23 de Março de 1973. Antes, a 18 de Outubro de 1969, casou-se, no forte, com Maria da Conceição. Mas sem festa. “Costumo brincar com o Borges Coelho, digo-lhe, ‘pá, tu foste um privilegiado’, que ele teve direito a boda. Eu não tive direito a boda, nem fotografias, não tenho nenhuma fotografia do casamento.”

Nascido em Vila Franca de Xira, numa família muito pobre, começa a trabalhar com apenas 11 anos. Ainda adolescente, vai para uma fábrica da zona do Poço do Bispo, “um meio operário onde o Partido tinha grande influência.” “Não eram só pessoas pobres e exploradas, mas havia um grande número que não se conformava com o destino, que a sua vida tivesse que ser aquilo, e lutavam.”

Entra para o MUD Juvenil em 1953 e adere ao PCP no ano seguinte, entrando para o que diz ser a “semi-clandestinidade” dois anos depois. Descreve a privação da liberdade, de forma tranquila, como “uma sensação muito desagradável”. Sujeito à tortura do sono, diz que lutava pela presença de uma cadeira, porque “não reagir [à sua retirada] é uma fraqueza”, mesmo que a peça de mobiliário lhe pareça incapaz de melhorar a sua condição. “Na cadeira, a gente adormece mais depressa e adormecendo mais depressa, leva-se as caneladas, murros...”.

Quando foi recapturado, depois de ser um dos protagonistas da última grande fuga colectiva do regime, passou de novo pela tortura do sono, esteve encerrado nas celas subterrâneas de Caxias, raparam-lhe o cabelo e submeteram-no à tortura psicológica, insistindo que a sua companheira, Maria da Conceição, já tinha falado (a ela diziam-lhe o mesmo dele, mas nenhum acreditou nisso). A única resposta que conseguiram, contudo, dele e dela, foi uma não-resposta. “Que se recusa a responder”, aparece sistematicamente repetido em todos os autos de perguntas da PIDE.

Com excepção da cela de isolamento de Caxias (“uma coisa subterrânea, sem luz, sem cama”), Peniche apresenta-se como “o pior” que o sistema prisional tinha na altura para oferecer. Tudo eram “arbitrariedades”, recorda, e o conflito era permanente. “O regime prisional era de opressão, provocação, violência diária, de conflitos diários, para afectar o sistema nervoso.” Posto em termos simples: “O trabalho deles [dos guardas] era procurar que quando saíssemos da porta nunca mais pensássemos em política e o nosso trabalho lá era preparar os camaradas para quando saíssem estarem melhores para voltar à política.”

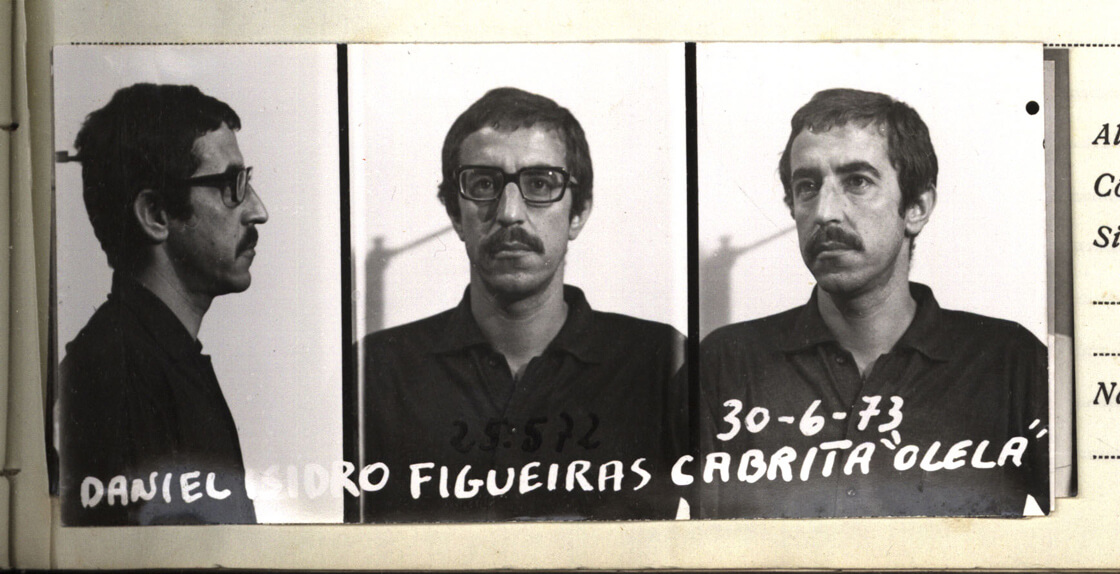

Faustino Reis

n. 9 de Abril de 1937, em Moita dos Ferreiros, Lourinhã

Preso em Peniche entre 12 de Abril de 1972 e 19 de Março de 1973

Brinca quando diz que foi preso “por dar milho aos pombos”. A ironia tem por trás uma razão clara: “Eu não fiz crime nenhum. Era só um cidadão que praticava oposição ao regime fascista.” E foi mesmo por isso que foi preso, pelas 7h da manhã, em casa, no dia 1 de Julho de 1971. Tinha 34 anos, era casado e pai de duas crianças, uma com 3 e outra com 7 anos.

Era membro do Partido Comunista Português desde 1964, e também do Movimento de Oposição Democrática. Foi preso e julgado no mesmo processo de Álvaro Ribeiro Monteiro, e condenado, em Janeiro de 1972, a uma pena idêntica: 20 meses de cadeia. Depois de lida a sentença, ainda chegou a estar em liberdade alguns dias, mediante o pagamento de uma caução de 30 mil escudos, mas acabou por ser novamente detido para cumprir a pena que lhe faltava, entrando em Peniche a 12 de Abril desse ano.

As “actividades contra a segurança do Estado” que constituíram a base da sua acusação eram, segundo a PIDE, entre outras coisas, “espalhar pela via pública o ‘Avante!’ e o ‘Militante’ com o propósito de serem apanhados e lidos” e “conduzir no seu automóvel os funcionários ‘controladores’ aos mais variados pontos”.

Gerente de uma loja da Singer, com uma boa situação económica, Faustino Reis ficou sem o automóvel que disponibilizava para o que fosse preciso, na actividade política clandestina que desenvolvia. O Ford Cortina verde e branco, com a palavra Singer pintada, foi-lhe apreendido a 2 de Setembro de 1971.

Diz que os cerca de onze meses em que esteve em Peniche foram “uma experiência positiva em relação a Caxias”. “Em Peniche tínhamos de facto convívio com pessoas já muito experientes, pessoas de mais idade”, diz. “Aquele convívio com aquelas pessoas mais velhas, com muita experiência do Partido, com uma sabedoria diferente da minha, que era muito inferior à deles, foi uma experiência rica nesse aspecto. Agora, claro que numa prisão nunca é bom. Não sabe bem.”

Faustino Reis recorda o dia em que a mulher faltou a uma visita, por o carro ter avariado. “A minha mulher não chegou a tempo e eu tapei-me com uma manta lá no beliche e fiquei ali”. Foi outro histórico do partido, José Magro, que ali estava detido desde 1962, que o tirou do torpor em que ficou, dizendo-lhe: “Bolas, pá. Vocês em vez de me animarem a mim, sou eu que tenho de vos animar, a vocês, que vêm aqui passar férias.”

Foi solto a 19 de Março de 1973.

José Ernesto Cartaxo

n. 1 de Junho de 1943, A-dos-loucos, S. João dos Montes, Vila Franca de Xira

Preso em Peniche entre 10 de Abril de 1972 e 6 de Junho de 1973

Já não contava ser preso quando os homens da Direcção-Geral de Segurança (DGS) lhe entraram em casa, manhã cedo do dia 6 de Julho de 1971. A vaga de prisões de 30 de Junho ocorrera há seis dias, e ele baixou a guarda. “Eu percebi que os meus camaradas tinham sido presos, fiquei sempre fora de casa, tomei algumas providências: materiais que eu tinha, escondi-os, desfiz-me deles. Mas naquela noite, por azar, fui ficar a casa. ‘Isto já esqueceu, não sabem onde é que eu estou’. Às 6h10, três pides entraram por ali dentro, remexeram tudo, acordaram a criança, remexeram colchões, fizeram trinta por uma linha, o miúdo chorava, uma cena para esquecer.”

O serralheiro mecânico pertencia ao PCP desde 1970 e a casa que habitara no bairro de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, servira de “ponto de apoio à organização do partido no Baixo Ribatejo”. “Fazíamos lá reuniões clandestinas, entrávamos todos à noite, saíamos de manhã cedo, a vizinhança não se apercebia.” Quando foi preso já tinha regressado à sua terra de origem, A-dos-loucos, no mesmo concelho. Na casa que ocupara no bairro de Santa Sofia estava agora um outro homem, que a DGS interrogou durante cinco dias, convencida que se tratava de José Ernesto Cartaxo.

O comunista esteve muitos mais dias sujeito aos interrogatórios e torturas da DGS. Numa declaração dirigida ao juiz presidente do Tribunal Plenário de Lisboa, onde foi julgado e condenado, escrevia: “Durante a prática dos interrogatórios policiais fui obrigado a permanecer sem dormir várias noites e vários dias consecutivos com os efeitos que ainda hoje persistem (...). Acresce que sofri, durante todo o período dos interrogatórios, constantes ameaças por parte dos investigadores com a afirmação que das instalações da DGS não sairia sem confirmar as acusações que me eram feitas a não ser que preferisse morrer ali ou enlouquecer.”

Condenado a 23 meses de prisão, em Março de 1972, chega à Cadeia do Forte de Peniche a 10 de Abril desse ano. “Já que estava condenado, criou-se uma certa ansiedade de vir para aqui. Porque o que é que constava em Caxias? Que lá era a escola secundária dos presos políticos e aqui era a Universidade”, diz. Peniche gera-lhe, por isso, sentimentos “mistos”: foi onde esteve preso mas também onde aprendeu muito, tal como esperava.

Dos momentos marcantes que guarda da cadeia onde esteve até 6 de Junho de 1973 estão os que se relacionam com as visitas e envolvem o seu filho, então com três anos. Lembra-se do dia em que o menino, incapaz de perceber a diferença entre uma visita comum (em que os presos podiam estar na mesma sala que os familiares) e as habituais visitas no parlatório, em que estavam separados por um vidro, procurou ir ter com o pai e foi travado pelo guarda prisional “que fez uma escaramuça terrível, uma cena desgraçada”. O pequeno não chorou, mas regressado ao seu sítio, pegou num pequeno banco com três pés e arremessou-o contra o vidro. “Foi uma coisa impressionante, começou toda a gente a mandar vir, e aquilo acabou, acabou a visita.”

O mais tocante de tudo, e que ainda lhe traz lágrimas aos olhos, foi perceber, anos depois, pelo filho já adulto, que este, durante muito tempo, acreditou que o pai não tinha pernas. “Quando as visitas chegam, nós estamos sentados, e quando vão embora, nós estamos sentados, e então o miúdo só me via do peito para cima, tinha o vidro a separar, as redes para passar o som. Só a posteriori é que vim a saber isto e traumatizou-o.”

José Pedro Soares

n. 14 de Março de 1950, Cachoeiras, Vila Franca de Xira

Preso em Peniche entre 1 de Junho de 1973 e 27 de Abril de 1974

“Recordo-me de chegar aqui algemado, naquela segunda porta. Parei na carrinha celular, trazia uma malinha com as minhas coisas, entrei aqui, vim primeiro para este pavilhão, o A, e depois, quando saí, estive naquela 3.ª janela. No 25 de Abril estava no pavilhão B.” José Pedro Soares entrou em Peniche com 23 anos, para cumprir a pena de três anos e meio de prisão a que fora condenado, depois de ter sido detido em 1971, com 21 anos, pela “grande actividade” que desenvolvia dentro do Partido Comunista Português, de que fazia parte. Foi brutalmente torturado pelos agentes da DGS, que não conseguiram obter qualquer informação ou sequer a assinatura do preso nos “autos de perguntas”. “Eu era um jovenzinho. Participava naquelas lutas com muito fulgor, com muita garra, porque havia a Guerra Colonial, o país estava mergulhado no fascismo, havia censura, tortura, prisões, enfim, o país era a preto e branco. Era dolorosa a situação que se vivia.”

Como outros condenados que ali cumpriram as suas penas, diz que a cadeia de Peniche tinha uma certa aura, nascida das suas condições físicas particulares e de quem lá estava encarcerado. “Havia essa ideia de Peniche, junto ao mar, uma fortaleza, com condições muito duras, de isolamento muito grande, cadeia tipo americana, com muitas paredes e guardas lá em cima e cá em baixo. Cadeia de alta segurança.” Havia isso e havia o resto. “Sempre ouvi falar que era o local onde estavam os presos mais destacados na luta. Sempre ouvi falar de nomes, pessoas que admirava muito. E quando me disseram que vinha para aqui, eu já estava condenado, em vez de estar em Caxias preferia vir para aqui. Era uma oportunidade de conhecer essas pessoas e, de facto, foi fascinante.”

José Pedro Soares estava em Peniche quando rebentou o 25 de Abril de 1974. Os presos estranharam a televisão que só passava música clássica, levando-os a pensar “quem é que terá morrido?”. Até que apareceu uma mensagem, recordada pelo antigo preso político: “Dentro de momentos vamos ler um documento do Movimento das Forças Armadas”. Hoje, ele que ainda tem marcas da tortura sofrida, recorda com riso a reacção dos guardas, “muito atrapalhados”, sem saberem o que fazer. “Eles próprios diziam: ‘pois, nós estamos ao serviço de uns, mas se isto mudar, nós somos apenas funcionários. A forma como eles se foram querendo desculpar do passado, muitos deles... Bateram em presos, foram carcereiros no sentido pesado do termo. Para nós foi uma grande alegria, começamos a ouvir os apitos dos carros lá fora, fomos ouvindo mensagens e percebemos na leitura do documento das Forças Armadas, na informação na televisão, percebemos que o país veio todo para a rua. Um ambiente de festa e liberdade, que junto às cadeias as pessoas se estavam a concentrar para libertar os presos políticos. Ouvíamos lá fora, também nós.”

As horas agitadas que se seguiram — só sairiam de Peniche, como em Caxias, já na madrugada de 27 de Abril — ainda estão bem presentes na memória do membro da direcção da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP). “Foi espectacular. Nessa noite já não dormimos, estivemos sempre a conversar, porque as coisas podiam recuar, podia haver novamente repressão sobre os presos. Mas quando saímos, era o largo cheio de gente, foi inesquecível.” Pára uns momentos porque se emociona, continua: “Foi mesmo o sonho de todos os presos que aqui estiveram: um dia poderem ser libertados e terem à sua espera uma multidão.”

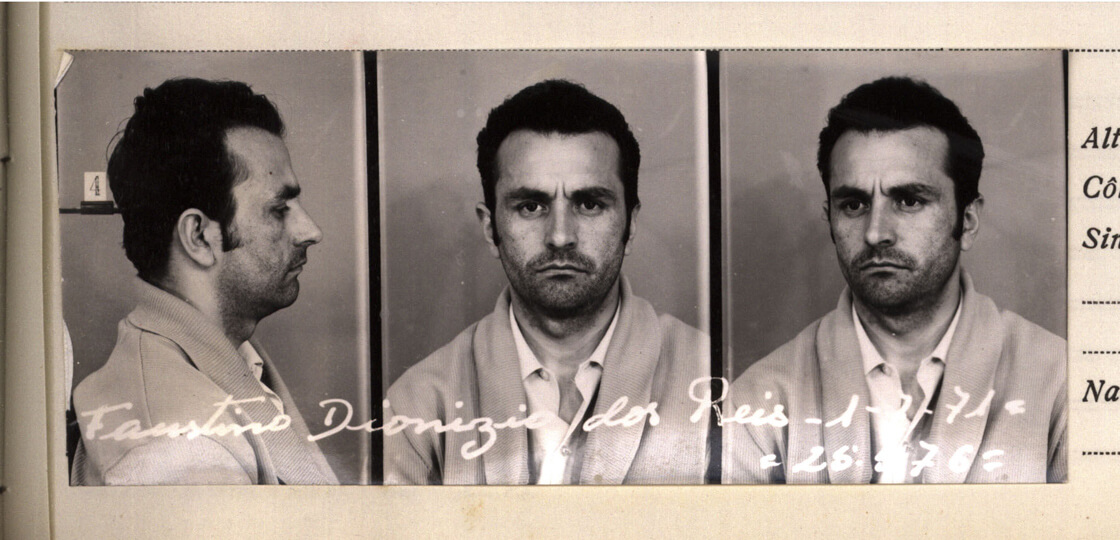

José Tavares Marcelino

n. 29 de Abril de 1939, Arrifana, Azambuja

Preso em Peniche entre 26 de Fevereiro de 1972 e 29 de Setembro de 1972

A televisão chegou à Cadeia do Forte de Peniche quando José estava a cumprir a pena de 16 meses à qual fora condenado a 10 de Fevereiro de 1972. Membro do PCP e sindicalista na TAP, foi preso nesta empresa a 15 de Julho de 1971, dias depois de outros colegas (como Manuel Maria Candeias) e quando pensava que o perigo já tinha passado. “Eu estava em França a fazer um curso”, explica, recordando que a mulher lhe escreveu a contar da prisão dos colegas. “Fiquei, ‘ei pá’, mas a gente pensa sempre que só acontece aos outros. ‘Ah, foram eles que se meteram em alguma coisa e foram apanhados.’” Não fora assim, e depois das prisões do final do Junho, também ele seria detido, seguindo todos o percurso dos restantes presos políticos ouvidos — isolamento, interrogatórios, tortura e condenação.

Chega à Cadeia do Forte de Peniche a 26 de Fevereiro de 1972 e, durante todo o tempo de prisão (ali e em Caxias) lembra-se da promessa feita à filha que não pôde cumprir. “Era doloroso. Eu explicava-lhe que estava no hospital. ‘Pai, quando é que vais embora?’ ‘Quando fizeres quatro anos o pai vai-se embora, vai aos teus anos. O pai vai para o pé de ti.’ Ela faz quatro anos em Outubro e eu não saio, porque só saí em Novembro. Para a criança... ‘Já tenho 4 aninhos, ah, mas o pai ainda não está bom’. É uma coisa tramada.”

Em Peniche participou nas várias lutas dos presos para melhorar as condições de vida dentro da cadeia. Foi nesse processo longo e a conta-gotas que os presos conseguiram uma televisão, colocada no refeitório. “Aqueles bandalhos o que é que fizeram? Nós lutamos, viemos para os portões fazer barulho, então um dia deixaram-nos ver televisão. E o que era o programa? Passagem de modelos das Miss Universo.” A escolha do programa indignou alguns dos presos, ofendidos na sua condição de resistentes, pelo resultado de a sua luta ser o acesso a um programa com “as mulheres a venderem-se umas às outras.” “Nós não queríamos aceitar aquilo, houve uma luta entre nós.” No fim, ganhou o lado que defendia que deviam ver o programa. “Temos de aceitar. Isto é uma luta que tem muitos anos. Há aqui homens presos que nunca viram televisão na vida. Fomos ver o festival das ‘misses’.”

O outro programa que se recorda de ver ali foi mais animado para todos os presos. Durante os Jogos Olímpicos daquele ano de 1972, em Munique, os guardas decidiram mostrar a final de basquetebol entre os Estados Unidos e a União Soviética, convencidos que o reconhecido poderio norte-americano na modalidade ditaria uma derrota dos comunistas. “Tiveram azar”, recorda Marcelino. Depois de um jogo polémico, os soviéticos acabaram por vencer, por 51-50. “Nós, os que lá estávamos a sofrer com aquilo, demos um salto como se fosse Portugal a ser campeão do mundo. Os guardas todos aflitos, a ver o que se estava a passar, e nós a festejarmos o ‘golo’ da União Soviética. Condenados por sermos comunistas, a festejarmos. São duas situações que não esqueço.”

José Tavares Marcelino foi transferido para o hospital-prisão de Caxias apenas duas semanas antes do limite da pena a que fora condenado. Por essa razão, já não regressou a Peniche e acabou por ser libertado de Caxias a 15 de Novembro de 1972.

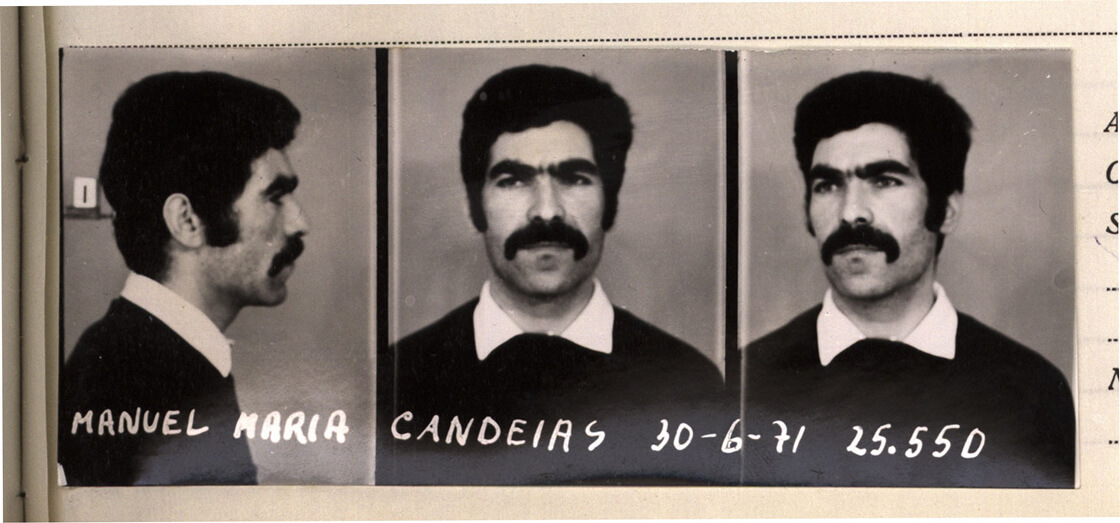

Manuel Candeias

n. 28 de Julho de 1943, Santa Clara-a-Velha, Odemira

Preso em Peniche entre 26 de Fevereiro de 1972 e 5 de Fevereiro de 1973

A consciência sobre as lutas que se faziam em Portugal começou era Manuel um miúdo. A família mudara-se para Grândola tinha ele apenas dois meses de vida: “Assisti às primeiras lutas pelas oito horas de trabalho no campo, era muito miúdo, mas já fazia trabalho político, porque ficava a controlar a proximidade dos bufos, dos pides, para os mais velhos se poderem organizar, naqueles plenários de campo, debaixo daqueles chaparros”. É desses tempos que lhe fica a marca dos “velhotes que eram considerados analfabetos mas sabiam de dialéctica; do ponto de vista das questões sociais tinham um conhecimento muito mais importante que muitos doutorados”.

É desse tempo que lhe fica também a lembrança da chegada da carrinha da polícia, que os locais tratavam por “viuvinha” porque nunca se sabia se os homens que nela entravam voltavam para as suas famílias. “Era a carrinha que ia buscar os presos políticos, na altura das lutas do 1.º de Maio, do aumento das jornas e da imposição de salários nas propriedades. Era uma das questões que a gente via. Eles iam lá nas vésperas dessas lutas e das greves (...), detectavam aqueles que consideravam cabecilhas e levavam-nos.”

Voluntaria-se para a Força Aérea para fugir ao trabalho duro “de sol a sol” que Grândola tinha para lhe oferecer. Em 1968 junta-se ao Partido Comunista Português, e, na TAP, para onde vai trabalhar, torna-se sindicalista. É preso a 30 de Junho de 1971, na vaga que leva à detenção de vários membros do PCP, e é julgado no mesmo processo de, entre outros, Daniel Cabrita e José Tavares Marcelino. Condenado a 10 de Fevereiro de 1972 a 20 meses de prisão, é enviado para a Cadeia do Forte de Peniche no dia 26 desse mesmo mês.

Aí, recorda-se dos velhos lutadores de Grândola e junta-se à luta que os presos travavam para melhorar as condições de vida, ao mesmo tempo que tentavam passar informações para o exterior do que se passava lá dentro. “O primeiro relatório que eu passei lá para fora foi através de um beijo na boca da minha mulher, através de uma mortalhazinha de papel de cigarro.” Candeias aproveitou a visita comum para “passar” à mulher a mensagem escondida na gengiva. Noutra ocasião, foi o irmão que levou a mensagem, escondida num cigarro. “Pus o maço de tabaco em cima da mesa. Ele levou o meu e eu trouxe o dele.”

Quando chegou à cadeia onde estavam “os camaradas que conhecia e respeitava”, sentiu que entravam todos “em pé de igualdade”. Ou seja, era preciso primeiro que os que já lá estavam percebessem quem era os que chegavam, “qual foi o comportamento” nos interrogatórios — se tinham falado ou não, se tinham denunciado ou apenas confirmado factos que já eram do conhecimento da polícia — e que ligações tinham. Era a “estaca zero”, antes de se ser envolvido na vida que os presos ocultavam dos guardas.

Manuel Maria Candeias foi libertado a 28 de Fevereiro de 1973.

Mário Araújo

n. 24 de Fevereiro de 1935, Cova da Piedade

Preso em Peniche entre 16 de Julho e 17 de Novembro de 1968

Se muitos ex-presos políticos dizem que Peniche era olhada como uma espécie de universidade para os que para ali eram enviados, Mário vai ainda mais longe. Do Forte de Peniche, onde esteve preso quatro meses, diz: “Estive com o amigo Adelino Pereira da Silva, que me politizou, aqui nestes recreios. Podíamos falar dois, não a três, mas arranjávamos sempre maneira, até pela correspondência nas mortalhas, pelos livros, nas lombadas, essas coisas... E este Adelino informou-me o que era o partido, enraizou-me o partido. Se já era por fascínio, por inerência da minha vida com as dificuldades da família toda, e o meio onde vivia [mais fiquei]...”

Filho de uma corticeira e de um tanoeiro, Mário Araújo diz que aprendeu “cedo a sofrer, a ter dificuldades de toda a ordem”. Calçou sapatos pela primeira vez no dia em que fez o exame da 4.ª classe. O percurso escolar terminaria aí, mas não a vontade de aprender: quando começam as aulas de Cultura Geral na Cooperativa Piedense, é um dos mais entusiastas. É então que se cruza com Soeiro Pereira Gomes, Urbano Tavares Rodrigues, Romeu Correia ou Fernando Namora. Gomercindo de Carvalho, que seria também preso pela PIDE, era o principal dinamizador das aulas para adultos que acabam por transitar para o Clube Desportivo da Cova da Piedade, por a direcção da cooperativa, “pessoas retrógradas”, não concordar com as matérias que ali se discutiam.

Filia-se no PCP e vai trabalhar para o Arsenal do Alfeite, a pedido daquela estrutura, para “agarrar as pontas da célula” que tinha sofrido com a prisão de outros funcionários. É detido a 17 de Julho de 1967 e colocado em isolamento, durante quase seis meses, em Caxias. “Para uma pessoa do movimento associativo, que fala pelos cotovelos, que gosta de estar com as pessoas, que gosta essencialmente de conviver, é muito duro. Meia hora por semana tinha direito a caneta. Às vezes havia tanto que escrever que escrevíamos pouco. Porque queríamos dizer tudo e dizíamos pouco. Aquilo ainda é censurado, quando chegava a casa, às vezes, já vinha com cortes enormes, perdia o sentido da frase. E levei ali cinco meses e meio muito difíceis, com interrogatórios, com tortura do sono, com ‘estátuas’… Coisas muito dolorosas.”

De Peniche guarda também a imagem da dureza física da cadeia. Das noites de Inverno em que o rolar das pedras por baixo do bloco A não o deixava dormir. E da violência da água que, às vezes, fazia com que caranguejos aterrassem no pátio do recreio — criaturas bem-vindas, porque vinham da liberdade, do lado de fora daquelas paredes cuja vista não alcançavam. “Era um ser vivo que vinha ter connosco”, refere. “Ainda hoje, não é diário, não é semanal, mas de vez em quando sonho com coisas extraordinárias vividas aqui dentro. (…) É um estremecer de sentimentos, uma amálgama de sensações, que é indizível. É indizível. É tão sentido, mas a tortura tem todos os níveis. Estar aqui no pavilhão A, por cima de uma furna, há pedras com toneladas de peso e quando o mar se enfurece, aquelas pedras batem por baixo dia e noite e não se dorme. Mas faz-nos pensar como é a vida lá fora, como está a mulher, como estão os filhos, como está o nosso Partido. Há fragilidades, não há? Há alguém mais preso que não nós. Tudo isto é uma tortura que perdura pela vida fora.”

Mário de Carvalho

n. 25 de Setembro de 1944, Lisboa

Preso em Peniche entre 30 de Maio de 1973 e 16 de Outubro de 1973

Quando foi preso pelos agentes da DGS, a 24 de Abril de 1971, Mário de Carvalho não teve dúvidas sobre a razão: “Eu fazia parte da organização do Partido Comunista, da universidade”. Na altura estava a cumprir o serviço militar, mas desde os seus tempos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que a polícia política seguia os seus passos. O seu nome já fora referido como alguém que pertencia ao PCP por pelo menos duas pessoas em dois processos instaurados pela PIDE: aos agentes chamara também a atenção o facto de o estudante ser sócio do Cineclube Universitário de Lisboa, “considerado de tendência esquerdista”. Ou de ter aparecido, em 1966, na lista de “‘colaboradores’ para propaganda da ‘lista’ das ‘esquerdas’ nas eleições na Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa”. Além disso, participara nos protestos de Abril de 1965 na cantina da Cidade Universitária, tendo sido sancionado com “exclusão da frequência da escola a que pertence por trinta dias.”

No seu escritório de Lisboa, o escritor recorda o “absurdo” das acusações. “Se formos a ver as coisas bem e em profundidade, o que nós fazíamos era aquilo que é a actividade mais normal, mais corrente em democracia. Dar papéis, distribuir papéis, conversar com as pessoas, ter reuniões, participar, promover pequenas acções reivindicativas, divulgar orientações, promover, de certa maneira, as ideias do partido, mas no essencial da resistência e dos ideais da liberdade e da democracia. No fundo era isto. Talvez de maneira muito intensa, muito escondida, muito clandestina também, mas era isto. Até é um pouco absurdo que fossemos presos e condenados por uma actividade destas.”

Sujeito à tortura do sono durante onze dias, com dois intervalos para dormir, foi julgado a 21 de Dezembro de 1971 e condenado a dois anos de prisão maior. Mediante o pagamento de uma caução de 30 mil escudos é solto a 6 de Janeiro de 1972, enquanto aguarda a decisão do recurso que interpusera. Acaba por ser detido a 9 de Abril de 1973, para cumprir a pena a que fora condenado. É transferido para a Cadeia do Forte de Peniche a 30 de Maio.

Diz que não trouxe dali qualquer marca tão forte como aquela que guarda dos tempos em que ia levar as refeições ao pai, detido no Aljube. “Nunca me esqueci do barulho do gradão, aquelas grandes grades, do barulho a fechar. E o barulho das chaves que os carcereiros traziam à cintura. Nunca me esqueci.” Peniche, na altura em que lá esteve, era “preferível” a Caxias, defende. “Havia mais liberdade de circulação por parte dos presos, havia mais convívio e mais contacto dos presos entre si e havia, digamos, mais capacidade de respirar. Não tinha sido sempre assim. As pessoas que estiveram lá anos antes contavam histórias de espancamentos e de comportamentos obsessivos, de os presos não poderem conversar, de provocações constantes. No meu tempo, já não era assim.”

Mário de Carvalho recorda-se dos jogos de xadrez, das conversas, do estudo de muitos dos prisioneiros, da “gente extraordinária” que conheceu. E da luta para que os detidos em celas individuais tivessem melhores condições, mais próximas daquelas dos que estavam em salas partilhadas e sofriam menos com o isolamento. “Juntamos todos os presos junto aos gradões e gritamos, gritamos, gritamos durante horas.”

Diz que saiu de lá com o “amor à liberdade muito mais consolidado” e um “apego à democracia mais forte ainda”. “Essa experiência pessoal, eu não desejo aquilo a ninguém. Nem sequer aos meus inimigos. Por acaso não os tenho muitos, mas mesmo que tivesse, nunca desejaria aquilo. Não se faz aquilo às pessoas. Não se faz aquilo às pessoas. Não se prendem as pessoas por pensarem, por se organizarem, por se baterem politicamente por aquilo em que acreditam. Isso não se faz.”

No comments:

Post a Comment